Certa vez fui a um bar com um padre e um biólogo. Isso poderia ser começo de uma bela piada se não fosse verdade. No meio da conversa, eu respondi que o assunto sobre o qual conversámos era um daqueles mistérios “quem veio antes, o ovo ou a galinha?”.

– Isso não é um mistério – disse o padre, enquanto enterrava os dentes na carne de uma coxa de galinha – é claro que a galinha veio antes.

E então passou a limpar os dedos no guardanapo de papel.

– Como você sabe? – eu perguntei.

– Simples – prosseguiu com o tom de um adulto que tenta explicar algo muito simples para uma criança – a Bíblia não diz “e Deus encheu a terra de ovos e dos ovos vieram os animais!”, ela diz que Deus pediu para as águas produzirem “abundantemente répteis de alma vivente; e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies; e toda a ave de asas conforme a sua espécie”. Logo a galinha veio antes.

Eu olhei para o amigo biólogo e perguntei o que ele achava daquilo, se não tinha nada a acrescentar.

– Não – respondeu – ele tá certo.

Aquilo era uma novidade, ambos concordando sobre algo.

– Como assim?

– Simples. Um polvo nasce de um ovo botado por um polvo. Uma mosca de um ovo botado por uma mosca. Um crocodilo de um ovo botado por um crocodilo. Você não vê um pavão saindo de um ovo botado por um sabiá ou uma galinha saindo de um ovo botado por uma tartaruga. Se nasceu uma galinha do ovo é porque uma galinha estava lá primeiro e o botou.

Digeri aquilo por um tempo, mais um grande mistério da humanidade solucionado em uma mesa de bar. Mas havia outros mistérios.

Um deles aparecia sempre que Star Wars virava assunto de conversa. Quantas pessoas criticavam o universo de George Lucas pelos motivos errados. “Como Han Solo ligou um sabre de luz se ele não era Jedi?”, “Se Luke conseguia erguer uma nave com a força, por que apanhou tanto nas sequências?”, “Se Palpatine era tão poderoso, por que deixou Vader jogar ele no lixo ao invés de sair voando? Aliás… por que ninguém voa nos filmes?”. Acho engraçado como ninguém se questiona como o maior império intergalático conseguiu ficar tão poderoso tendo um exército que é incapaz de acertar um único tiro no alvo.

Outro desses grandes mistérios que me assombra é: por que a raça humana nunca teve uma idade da madeira? Nós temos a idade da pedra, dividida em paleolítico, mesolítico e neolítico. Idade do Cobre, idade do bronze, do ferro… mas nenhuma da madeira.

Em um almoço com um amigo antropólogo levantei esta questão. Ele me respondeu que as idades são batizadas com o material que a raça humana usava como ferramenta ou arma (curioso essa divisão… quando uma ferramenta se torna uma arma?). Disse que a madeira nunca foi a ferramenta em si, mas o material trabalhado com a ferramenta.

– Mas pegue uma flecha, por exemplo – eu questionei – Elas só começaram a ser usadas porque alguém fez uma ponta de pedra e pensou “nossa, se eu pender isso em uma vara de madeira posso fazer um estrago!”, ou a ponta de pedra só aperfeiçoou a ferramenta/arma que ele tinha?

– A mesma coisa com as lanças – eu continuei – inventaram primeiro as lanças de metal e pensaram “nossa, isso é pesado, se eu trocar o cabo por um de madeira acho que fica mais leve!”, ou haviam lanças de madeira e as pontas de metal só aperfeiçoaram a ferramenta? Ou um machado, pensa no machado! O cara inventou uma lâmina e pensou “com um cabo isso pode virar uma baita ferramenta!” Ou ele já tinha um machado de madeira que não funcionava e pensou que as pedras lascadas dariam uma bela lâmina?

Meu amigo simplesmente respondeu:

– Isso é uma daquelas questões de “quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?” É o tipo de pergunta para a qual nunca teremos uma resposta!

A há! Mas eu já sabia a resposta para a pergunta do ovo e aquele almoço me ensinou duas coisas importantes. A primeira: se você quer solucionar mistérios, encontrar o sentido da vida, mergulhar no desconhecido e voltar carregando a tocha da compreensão, vá para um bar, não para um restaurante.

A segunda é que, se quisesse respostas sobre a relação da raça humana com a madeira, eu teria que encontrar um apaixonado, um obcecado, alguém atormentado por madeira. Literalmente alguém que ficasse de pau duro ao falar sobre paus… duros…

E com algum esforço eu encontrei essa pessoa.

1 – Deus abençoe a madeira

Logo no início da conversa com Joachiam Radkau, ele me mostrou o Louvor da Madeira:

“Fico maravilhado com a forma como nosso Deus deu tantos usos para a madeira para todos os homens em todo o mundo: madeira para construção, lenha, marcenaria, carroças e construção naval, madeira para quartos, madeira para carrinhos de mão, remos, calhas, barris. Em suma, a madeira é uma das coisas mais importantes e mais necessárias do mundo, da qual as pessoas precisam e não podem prescindir.”

Supostamente de autoria de Martinho Lutero e presente na coletânea Conversas à Mesa. Eu tenho uma cópia do livro mas não me lembro de tal citação nele, mas essa introdução deixava claro que eu estava falando com a pessoa certa.

Ele disse que Lutero foi um visionário, que previu que um dia o mundo sofreria com a falta de “boas moedas, boa madeira e bons amigos” e deu a dica de que “quanto mais estudamos a importância das florestas e da madeira na história, mais corremos o risco de sucumbir à ‘madeira mania’ e começar a sentir que, de uma maneira jamais imaginada antes por historiadores, a madeira é a chave secreta de características essenciais de várias culturas, até mesmo do sucesso e fracasso de grandes potências.”

Radkau é o autor do livro Wood: A History – Madeira: uma história – e, com o tempo, recebeu o apelido de “cupim” dos colegas. “Eu tenho a ambição de mostrar a meus colegas historiadores incrédulos, que a madeira é uma das questões mais importantes da história do mundo”.

E ele prossegue, “madeira é um tipo especial de material. Desde tempos imemoriais as habilidades da mãos humana se desenvolveram ao trabalhar a madeira, tanto que podemos dizer que este relacionamento faz parte da natureza humana.”

Bryan Latham, fundador e presidente do Instituto de Ciência da Madeira, é um autor que concorda, em seu livro Timber: Its Development and Distribution: A Historical Survey – Madeira: seu desenvolvimento e distribuição: um levantamento histórico – ele escreve que “a madeira está no meu sangue, da mesma forma que esteve no sangue de meus ancestrais por duzentos anos”, e o livro foi publicado em 1957, então já dá para adicionar mais 60 e tantos anos nessa conta.

Em uma mina de carvão datada de mais de 340,000 anos, em Schöningen, encontraram oito lanças, os artefatos de madeira mais antigos conhecidos. O achado, além de mostrar um alto nível de perícia no trabalho da madeira na Idade Paleolítica, responde algumas perguntas interessantes. Só para ter uma ideia do que isso significa, acredita-se hoje que o Homo sapiens – nós, ou ao menos a maioria de nós – surgiu na África Oriental há cerca de 300 mil anos. Essas lanças pré datam a nossa espécie.

Hartmut Thieme afirmou que a perfeição técnica das lanças, que são basicamente armas bem balanceadas, mostram uma longa tradição de uso desses implementos, o que pode nos levar a concluir que humanos eram capazes de caçar animais de grande porte centenas de milhares de anos antes do que era aceito. Desde 1973 existe uma discussão sobre o que Paul S. Martin chamou de “O extermínio do Pleistocênico” – Pleistocene overkill – onde várias espécies de animais de grande porte, com a excessão de certos bisões, foram erradicadas da América do Norte por invasores humanos em apenas alguns séculos, aproximadamente 10.000 anos atrás.

Achados arqueológicos mostram uma coincidência incrível entre surgimento de humanos e o sumiço de animais de grande porte que viviam no continente. O problema com essa teoria é que não conseguiam imaginar como esses humanos antigos teriam conseguido desenvolver a caça em grande escala de tais animais. Mas se pensamos que a arte do trabalho com madeira pode ser tão antigo assim, e era usada na confecção de armas de caça, encontramos o elo perdido.

Radkau fica extático dizendo que talvez um dia os pesquisadores provem que a Idade da Pedra foi na verdade uma Idade da Madeira extremamente bem desenvolvida. “Como implementos de madeira são muito mais raros do que objetos de pedra e metal, nós subestimamos até que ponto a história humana se baseia em alicerces de madeira”.

E ele não para ai, afirma que os maquinários feito com madeira no início da era industrial, cedo ou tarde, adquiriam as características individuais das pessoas que os operavam, por isso esses trabalhadores eram menos descartáveis do que aqueles que trabalhavam com máquinas de metal.

Eram frequentes as necessidades de ajustes e reparos nas máquinas de madeira e quem os realizavam eram os trabalhadores, tenha em mente que a madeira era um material mais fácil de ser trabalhado e que se desgastava mais facilmente. Por isso muitas melhorias eram realizadas o tempo todo. As máquinas evoluíam a olhos vistos. Já, onde as máquinas era feitas de ferro, os trabalhadores eram proibidos de realizar os reparos.

Dois historiadores da indústria têxtil japonesa afirmaram que o “progresso tecnológico, desta forma, penetrou muito mais rapidamente em fábricas equipadas com máquinas de madeira que tinham bobinas de ferro, do que nas que eram equipadas exclusivamente com máquinas de ferro”.

A madeira, com sua estrutura fibrosa, não apenas influenciou a história social como também a consciência que trabalhadores tinham de si mesmos. Trabalhadores de madeira tiveram um papel pioneiro na formação do movimento trabalhista alemão, continua Radku, e muitos entusiastas mundiais do socialismo, como Edward Thompson na Inglaterra, tinham uma ligação íntima com a madeira e a carpintaria. A consciência política dos trabalhadores não se derivou apenas da exploração capitalista, como os marxistas gostam de pregar, mas também do orgulho que tinham de suas habilidades artesanais de carpintaria.

Eu me sentia como alguém que houvesse encontrado uma versão florestal de Fox Mulder em algum porão esquecido do FBI.

E, como todo Mulder tem sua Scully, não me surpreendi quando conheci Caroline Joan Arbuckle, da UCLA, que publicou em 2018 um trabalho interessante sobre o trabalho com madeira no Egito antigo.

De acordo com ela “a preservação de objetos no Egito no entanto, particularmente no que diz respeito a produtos orgânicos, tem o potencial de fornecer um grau de detalhe e uma visão de culturas antigas que não é possível em outras áreas do mundo”. A maneira com a qual as pessoas trabalhavam a madeira, com uma análise técnica detalhada da tecnologia de processamento de madeira, nos oferece uma visão menos tendenciosa da sociedade egípcia e sua transformação ao longo Tempo. Este estudo é capaz de fornecer uma compreensão mais matizada das vidas individuais, do que seria possível apenas através de análises textuais e históricas através do estudo da arte.

Seu trabalho então se focou n’A História Social de Caixões e Carpinteiros no Antigo Egito.

Ela teve acesso direto a 271 caixões e acesso através de fotos a tantos outros. “Todos os projetos de construção envolvem escolhas que estão socialmente inseridas, emolduradas pelas crenças das pessoas, suas posições socioeconômicas e o método pelo qual aprenderam seu ofício. Mudanças na religião, comércio, política e meio ambiente que podem ter impactado qualquer aspectos de um sistema social têm o potencial de transformar as tecnologias utilizadas naquela sociedade. Por isso, portanto, é lógico que uma análise dos produtos também possa revelar aspectos dos sistemas sociais em que foram produzidos e lançam luz sobre as vidas e escolhas dos indivíduos que os criaram. E a madeira estava no coração desse processo”.

Um grupo de pessoas que trabalham juntas no mesmo tipo de ofício, ensinando umas às outras suas técnicas, e passam seu “conhecimento corporal” – “body knowledge” – para a próxima geração recebe o nome de “Comunidade de prática”.

Uma comunidade de prática tem uma maneira semelhante de trabalhar e pensar. Os mais velhos da sociedade ensinarão suas técnicas a um novo grupo de iniciados, explicitamente dizendo a seus aprendizes como completar uma tarefa ou permitindo-lhes assistir, ou, geralmente, por meio de uma combinação dos dois métodos.

Participando da comunidade, e praticando seu ofício, os novos iniciados desenvolvem um habito semelhante ao daqueles que os ensinaram. Como Etienne Wenger observa, “comunidades de prática constituem estruturas de aprendizagem social elementares”.

Isso inclui não apenas os métodos considerados corretos para completar uma tarefa, mas também a etiqueta e valores mantidos pela comunidade; no entanto, mesmo enquanto esses indivíduos estão aprendendo um certo método e design, eles não são infalíveis, nem são cegos às forças e indivíduos além de seu grupo social imediato. Embora uma comunidade de artesãos possa projetar e seguir uma cadeia básica de operações para a criação de um objeto, erros, imaginação e outras influências podem alterar a prática de um indivíduo.

2- Pausa para respirar

Todo mundo tem que se preparar para aqueles momentos da vida em que temos que responder a perguntas com uma sinceridade brutal, por mais constrangedora que seja a resposta. É como o momento em que um filho questiona um pai sobre algumas das verdades básicas da vida. “De onde vem os bebês?”, “Por que a mamãe tem calcinhas de borracha?”, “Se você não é da polícia, por que tem algemas na gaveta do criado-mudo?”

Bem, agora é o momento de respirar fundo e buscar esse tipo de sinceridade brutal para responder à pergunta que está na cabeça de todos que tiveram a paciência de ler até aqui. Este é um site de whisky, logo se torna óbvio que este texto está apenas abrindo caminho para começarmos a falar de barris, mas por que essa volta toda?

A resposta é simples: loucura!

Quando você começa a se envolver com whisky pode simplesmente se tornar um bêbado de respeito ou pode querer mergulhar fundo e acabar abraçando a alcoolatria. Você sabe que está trilhando a segunda estrada quando se vê assombrado por questões como: de onde vem os barris?

Se torne um whiskyfreak e você começa a criar uma bagagem mental de informações como “até 80% das características de um whisky vêm do barril”, “esses sabores que apreciamos vem do contato da bebida com a madeira”, etc… Por um lado isso é muito legal, mas por outro é meio cruel também.

Imagine as pessoas que plantam a cevada, que desenvolvem a levedura e a aperfeiçoam, a galera que germina os grãos, que seca eles com turfa ou não. Todo o controle da água e dos banhos para tirar o açúcar do mosto e então começam as destilações, vêm os cortes da bebida e a supervisão disso tudo. Ai vem um barril e fica com 80% do crédito.

É quase o que fazem com as pirâmides hoje.

Mesmo com tamanha importância, para o curioso obcecado as informações sobre barris são frustrantes, alguns dados históricos aceitos sem questionamento, algumas “lenda disso e lenda daquilo” para tapar buracos e muito marketing para maquiar aquela bela garrafa que fica te tentando nos sites de venda da internet.

Talvez por falta de paciência, talvez por não ter estômago para caçar e conversar com pessoas que acreditam que a madeira foi a responsável pela criação dos direitos humanos, ou ler os livros escritos por elas – surgiram mais de 3000 páginas dedicadas ao assunto com apenas 2 dias de pesquisa – ou talvez por, simplesmente, não ter vontade de entender como uma invenção aparentemente simples tenha durado tanto tempo apenas para ajudar um bom whisky a evoluir.

Mas não aqui. Eu era assombrado dia e noite por essas questões.

- Quem criou os primeiros barris?

- Quando começaram a ser mencionados?

- Por que carvalho e não sequóias, nogueiras ou faias?

Para tentar responder a estas perguntas, e a outras mais, o primeiro passo foi buscar menções históricas sobre os barris e também o silêncio sobre eles. Foi assim que acabei me metendo com os madeira maníacos e suas obsessões apaixonantes.

De acordo com Caroline Arbuckle, é difícil rastrear arqueologicamente exatamente quando os egípcios decidiram começar a enterrar corpos em containers discretos. Mas essa mudança foi uma das mais significativas na cultura daquela sociedade.

Uma coisa que fica clara é que o surgimento do caixão está relacionado à adoção da agricultura e o nascimento de uma sociedade de elite. Ele materializou um símbolo de status que separavam os “eu posso” dos “eu quero” – os ricos dos pobres. Se você era rico, seria enterrado em um caixão de madeira e não em um buraco ou enrolado em peles de animais.

Embora apenas vestígios de caixões das primeiras eras tenham sobrevivido, elas mostram a evolução do trabalho dos artesãos egípcios. Na era do Reino Antigo, esses experimentos deram origem a duas formas diferentes de caixões: o “retangular simples” e o estilo “fachada de palácio” ou “casa”.

O retangular simples parecia estar próximo do que eu procurava e quando vi as fotos tive certeza.

Quando falei “aháááá… eles trabalhavam com tábuas!”

Ela respondeu, “Claro, veja este!” e me mostrou a foto de um caixão do segundo tipo:

– Isso é lindo! Então eles poderiam fazer barris se quisessem?

Ela pausou.

– Eles faziam barris? – perguntei.

– Barris?

O tom de voz dela dava a entender que, de repente, o louco naquela conversa era eu.

– Eles produziam e armazenavam cerveja! Deviam ter… eu não fiz um estudo sobre barris.

Pois é, mas eu já estava familiarizado com a história da cerveja no Egito graças a um tempo que passei com um grupo de seguidores de Sekhmet, uma espécie de santa padroeira/assassina em massa da cerveja do Egito Antigo. Aprendi, entre outras coisas, a como escrever cerveja em hieróglifos:

E em nenhum deles temos um barrilzinho, apenas vasos/jarros. As ânforas.

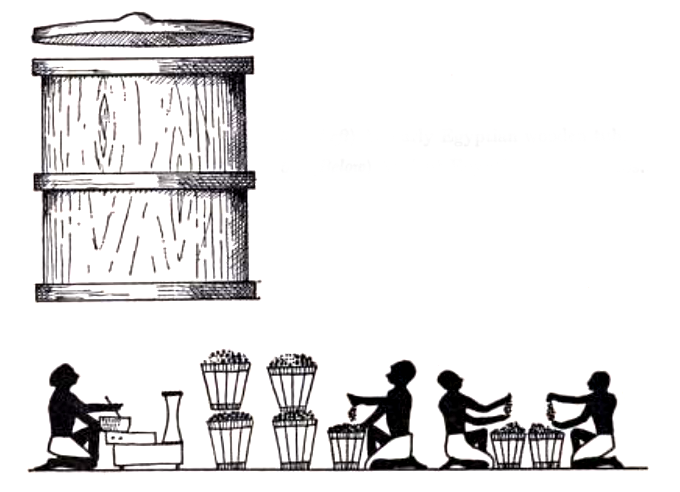

Mas os egípcios, de fato, produziam vasos usando madeira, junco e tiras de madeira.

Uma das evidências mais antigas pode ser encontrada nas tumbas de Hesy-re, pintada nas paredes. Os desenhos são datados de 2690 a.C. e mostram uma tina e um batedor de madeira usados para se medir milho, onde as tábuas era fixas com aros de madeira. Essas tinas também eram usadas para se armazenar passas.

Para evoluir essas tinas e transformá-las em barris, os egípcios teriam que criar uma tampa fixa no topo e no fundo da peça, mas não seria prático mover esse “barril” depois de pronto, ele seria como um balde que usava outro balde como tampa. Foi preciso que a Idade do Ferro chegasse e ela teve seu início no século XII a.C., o que já disponibilizava os materiais necessários para a confecção de barris em, pelo menos, 1200 anos antes de Cristo.

Mas não havia nenhuma evidência deles. Havia pedaços de tábua presas juntas

Mas elas não eram de barris e sim de caixões.

Resolvi procurar por outras referências antigas em outras culturas, mas também sem sorte.

A Bíblia narra a história do início do mundo até as primeiras décadas do século I, me pareceu um lugar lógico para começar.

Seus autores começaram a registrá-la mais ou menos em 1500 a.C. e nela não existem menções a barris. Temos a construção de uma arca, mas nenhum tonel. Temos provérbios como “ninguém deita vinho novo em odres velhos”, ou a passagem em que Jesus transforma água em vinho, onde usam talhas de pedra para carregar as bebidas. Também não encontrei menções a tonéis ou barricas.

Existem passagens como a de 2 Crônicas 2:10

“E eis que a teus servos, os cortadores, que cortarem a madeira, darei vinte mil coros de trigo malhado, vinte mil coros de cevada, vinte mil batos de vinho e vinte mil batos de azeite”.

Um coro é uma medida que corresponde a 208,2 litros, basicamente o que um barril carrega, o bato é 1/10 de coro, ou seja, mais ou menos 20 litros. Talvez por isso algumas bíblias traduzam o ‘coro’ como barril, mas ele não está lá no original, apenas a medida.

Jarros e copos abundam, nenhum barril.

Na Ilíada, escrita no século VIII a.C., lemos sobre os últimos dias da guerra de tróia. Gregos e troianos matando bois, enchendo a cara, se matando… lemos sobre jarros e crateras e taças, mas nenhum barril.

Fui atrás do texto mais antigo existente hoje, a Epopéia de Gigamesh, escrita no século XXI ou XXII a.C. e achei menções a šar’s – outra medida que, em algumas traduções, aparece como “barril”, mas no original, assim como a bíblia, não fala de um container e sem de uma medida.

Me lembrei da história de Diógenes de Sinope, também conhecido como Diógenes o Cínico, um filósofo da Grécia Antiga no século V a.C. que, durante a vida, tornou-se um mendigo que vivia nas ruas de Atenas, fazendo da pobreza extrema uma virtude; diz-se que teria vivido em um grande barril e que perambulava pelas ruas carregando uma lamparina durante o dia, alegando que procurava por um homem honesto – justo ele que havia começado a vida falsificando dinheiro.

Os detalhes de sua vida são conhecidos através de anedotas, em especial as reunidas por Diógenes Laércio em sua obra Vidas e Opiniões de Filósofos Eminentes. Só que Diógenes Laércio viveu no século III d.C. uma era onde barris já existiam, então talvez ele tivesse usado essa palavra para descrever outro objeto de 800 anos antes. Mergulhando fundo na descrição de Laércio vemos que Diógenes muito provavelmente viveu em uma dolia de argila, uma peça feita com capacidade para 450 litros e que era reforçada com aros de madeira.

O tempo transformou a folia, popularmente, em um barril, mas originalmente não era. Esse tipo de adaptações são bem comuns, talvez a mais famosa seja a de Pandora.

Quando falamos de pandora, nos vêm à mente a jovem abrindo a caixa que continha todos os males da humanidade. Uma caixa é interessante, se ela é hermética o suficiente para manter males dentro, poderia ser usada para manter outras coisas menos efêmeras, como água ou vinho. Tecnicamente um barril quadrado.

Mas embora tenha se popularizado como uma “caixa” nas versões primitivas do mito tem-se que o recipiente era um jarro.

A palavra traduzida como “caixa” era na verdade πίθος – pithos – em grego. Pithoi eram usados para armazenamento de vinho, óleo, grãos ou outras provisões – eram de fato herméticos – e também usados ritualmente como um recipiente onde o corpo humano era enterrado. Existe uma analogia interessante ai entre a própria Pandora, que era feita de barro, e o jarro de barro que dispensa os males. Mas não vamos nos perder.

Outra famosa menção a barris vem do livro I das Histórias de Heródoto (484 – 425a.C.):

CXCIV — Vou falar de outra maravilha que, depois da cidade, é a maior de todas as que encerra o país: os barcos utilizados para descer o rio até Babilônia, feitos de peles e de formato arredondado. Esses barcos são fabricados em uma parte da Armênia, ao norte da Assíria. A carena é feita de salgueiro, e os varais são revestidos exteriormente com peles, emprestando-lhes a configuração de uma prancha. As extremidades são arredondadas como um escudo, não se distinguindo a popa da proa, e o fundo enchem-no de palha. Depois de construídos, são lançados na correnteza do rio carregados de mercadorias e, principalmente, barris de vinho feitos de palmeiras. Dois homens o dirigem com dois remos, manejados um do lado de dentro e outro do lado de fora. Esses barcos variam em tamanho, podendo os maiores comportar até cinco mil talentos de peso. Os menores podem transportar um asno, e os maiores, vários deles. Quando os tripulantes chegam a Babilônia e vendem a mercadoria, põem também à venda os varais e a palha. Carregam depois os asnos com as peles e voltam para a Armênia, tangendo-os pela estrada.

O trecho em grego do original se lê

μάλιστα δὲ βίκους φοινικηίους κατάγουσι οἴνου πλέους.

Como meu grego é como meu russo: inexistente, consultei um dos maiores – se não o maior – polímatas de nossa era, questionando-o sobre a tradução de barris de madeira de palmeira.

A resposta de Roberto Zarco foi:

“Em sua maior parte, desembarcavam ânforas de vinho feitas de madeira de tamareiras”. Na verdade, a passagem tem muitas maneiras de traduzi-la. Vejas:

Se entender que φοινικηΐους está em relação de acusatividade com o nominativo οἶνος da frase, a passagem muda totalmente e, como registrado por Liddell & Scott em Heródoto, surge a expressão “vinho de tamareira”.

Outra possibilidade é a apontada por ti, aonde estabeleces nexo proximidade e o substantivo nominativo plural masculino, βίκους, relaciona-se com o adjetivo acusativo plural masculino, φοινικηίους. Se esta opção for aceita terás, de fato, “ânforas fenícias”.

Por fim, tens a minha supra. Logo, perguntarás: Por que escolheste esta, ao invés duma das outras duas?

A idéia de associar φοινικηίους com οἶνος a fim se criar “vinho de tamareira” parece uma jabuticaba estranha registrada por Liddell & Scott. Inda que seja possível, porque Heródoto não tinha pudor e rigor nenhum em re-inventar palavras e criar expressões, insisto mais na absurdidade de φοινικηίους acusativamente possuir valor genitivo.

Quanto às “ânforas fenícias”…Bom, agora, insisto na doideira do estilo de Heródoto por não ter escolhido esta idéia.

Ele era muito descritivo, logo não perderia a oportunidade de chamar a atenção para o material das ânforas, ao invés de sua origem, até porque mais à frente e atrás no parágrafo falara de que são de origem fenícia. Mas, claro, nenhum autor é maquinal, o que significa a possibilidade de Heródoto ter traído o estilo e usado referência pátria ao invés de material, aqui.

Mas, existiam ânforas de madeira. Não precisam ser “barris”.

…

As ânforas eram usadas desde o neolítico, uma versão feita de madeira seria um excelente antepassado do barril, mas teriam um problema logístico.

As cerâmicas de formas e usos que se enquadram na gama de ânforas, com ou sem alças, são patrimônio pré-histórico de toda a Eurásia, do Cáucaso à China. Por exemplo, o kvevri, comum na República da Geórgia e no Cáucaso, pode ser rastreado até aproximadamente 6.000 a.C. Ânforas datadas de aproximadamente 4800 a.C. foram encontradas em Banpo, um sítio neolítico da cultura Yangshao na China. As ânforas apareceram pela primeira vez na costa fenícia por volta de 3500 aC.

Todas de cerâmica, o que faz sentido. O barro era muito mais barato e fácil de se manipular em grande escala. Também muito mais fácil de ser achado. Produzir ânforas nas quantidades necessárias, com a capacidade que necessitavam, seria um trabalho brutal. Você poderia achar um tronco e cavar o miolo, deixando-o oco. Ou fazer um caixão redondo hermeticamente fechado. Mas a abundância de barro e a facilidade de se trabalhar com ele – em relação à madeira e à tecnologia de trabalho de madeira da época – tornaria o projeto economicamente inviável, especialmente se você não esperasse que o cliente devolvesse o container. A garrafa seria mais cara que o conteúdo.

Na Idade do Bronze e do Ferro, as ânforas se espalharam pelo mundo mediterrâneo antigo, sendo usadas pelos antigos gregos e romanos como o principal meio de transporte e armazenamento de uvas, azeite, vinho, azeite, azeitonas, grãos, peixes e outras mercadorias. Elas foram produzidas em escala industrial até aproximadamente o século 7 d.C. quando foram substituídas por recipientes de madeira e de pele.

Mas a madeira já podia estar começando a se fazer presente. Ânforas com tampas de madeira já foram encontradas e não é loucura imaginar que o breve contato do líquido no interior com a tampa influenciasse um pouco seu sabor. Mas existem outras hipóteses estudadas hoje de como os antigos usavam a madeira para ajudar a sua bebida a evoluir.

Patrick McGovern, o arqueólogo responsável pela evidência mais antiga de fermentação alcoólica controlada por humanos, encontrou amostras de vinho na Turquia com traços de resina de árvores, provavelmente usada como conservante – dai, além do ouro, os magos escolherem incenso e mirra como presentes dignos para o menino Jesus. Mas além da resina encontraram também um elemento químico chamado Lactona, muito provavelmente b-metil-g-octolactona, geralmente encontrada como um derivado de madeira ou resina de carvalho.

No mundo da bebida ele é conhecido como “Lactona de Whisky”, o elemento que surge quando você amadurece bebida em madeira e que é responsável pelo rico sabor adocicado, que lembra coco. Mas como nunca encontraram um barril em um sítio arqueológico minoano acreditam que eles podiam colocar lascas de madeira na bebida que estava nas ânforas de barro. Quem sabe?

É curioso que, apesar de não usar barris, os gregos antigos sabiam como construir coisas de madeira como cavalos gigantes e navios e, por incrível que pareça, um navio é como um barril do avesso. Ambos são feitos de madeira, enquanto o primeiro serve para manter líquidos do lado de fora o segundo serve para manter líquidos do lado de dentro.

Mas nenhuma menção a eles nos clássicos. Qualquer hipótese sobre a existência de barris nessa época é mera conjectura.

3- A verdade está lá… embaixo da terra

Em 1936 um barril de madeira foi encontrado em um depósito de lixo no, por Christina Gilfedder, estudante do segundo ano da Universidade de Glasgow (Single Honors Archaeology), no forte romano de Bar Hill, em Strathclyde na Escócia. Os romanos tinha o hábito de enterrar tudo aquilo que não pudessem carregar quando se retiravam – o que é um sinônimo gentil para “fugiam” – de um lugar. Talvez com o objetivo de voltar posteriormente e recuperar seus bens, talvez com o objetivo de não dar de mão beijada suprimentos para os responsáveis por sua “retirada”.

Sua localização nos permite datá-lo relativamente entre 142-180 DC.

Na tampa do barril é possível ver um buraco perfurado, o que pode indicar já um recipiente hermético, um exemplo fantástico do que os romanos usavam para transportar alimentos e outras substâncias, como vinho ou óleo. O nome IANVARIVS está riscado longitudinalmente no exterior de uma das tábuas, possivelmente o comerciante ou proprietário do barril. A tampa do barril e as aduelas circundantes são feitas de carvalho e tem um tamanho relativamente pequeno, o que o torna facilmente transportável.

Em 2008 um time de arqueólogos trabalhando em Reims, a maior cidade da região de Champagne, descobriram barris enterrados e conseguiram datá-los entre os anos 100 e 400 d.C.

Os arqueólogos estavam empolgados porque os barris foram encontrados em “excelente estado de preservação”, o que permitiu que identificassem como e porquê foram produzidos.

Embora se acredite que tenham servido como barris de água no final de suas vidas, eles também foram claramente usados no comércio de vinho por anos antes disso. Como sabem? Foram encontrados restos de ácidos málico e tartárico, que muitas vezes são deixados para trás pela fermentação do álcool. Além disso uma série de 45 marcas de identificação nos barris permitiu que a equipe mergulhasse ainda mais fundo.

Atribuíram a cada marca uma etapa no processo de fabricação, bem como a rota que o barril tomou depois de concluído. As marcas são únicas e específicas para os diferentes artesãos que compartilharam uma função em sua produção e foram adicionadas em diferentes pontos, desde a criação das aduelas até a montagem do produto final.

Então o comerciante de vinhos, dono dos barris, os marcava antes de enviá-los ao fornecedor de vinho, que era obrigado a marcar os barris depois de enchidos. Às vezes, esses selos indicavam o tipo de vinho incluído e barris diferenciados enviados ao exército, taberneiros e comerciantes.

Até mesmo os materiais do barril eram provenientes de todo o continente, com abeto de prata europeu usado para as aduelas, mudas de avelã para os aros e uma espécie de grama mediterrânea encontrada para amarrar tudo junto.

De repente começava, a pipocar barris antigos pela Europa. Na verdade em uma região bem delimitada: Países Baixos, frança, Inglaterra, Escócia, e os mais antigos datados da mesma época.

Uma data de seu aparecimento começava a surgir: algum momento entre o século I e II d.C.

4- Por Tutatis!

Caio Plínio Segundo, conhecido também como Plínio, o Velho, foi um escritor, historiador, gramático, administrador e oficial romano.

No ano 77 d.C. ele escreveu seu História Natural, uma imensa compilação composta de 37 volumes, que contém algumas passagens originais sobre o destino do homem na natureza e oferece um excelente panorama da geografia, zoologia e botânica na Antiguidade.

Neste tratado ele não apenas fala de barris, mas dos toneleiros que os construíam.

De acordo com o História, a tonelada teria surgido nos vales alpinos. Na região havia os Vietor Doliarius (o toneleiro), o Vietor Vinarius (toneleiro de vinho), o Doliarius (o toneleiro de grandes barris) e o Vietor (o fazedor de cestas).

O maravilhoso desta descrição é que começam a surgir os primeiros nomes registrados para o barril.

Vietor é o nome dado para aquele que entranças vires. A virem era qualquer vara dobradiça e flexível de que se podia fazer atilhos, especialmente a vara de vimeiro.

Um atilho é uma tira de pano, fita, barbante, palha, nastro ou coisa semelhante, que sirva para atar ou ligar; amarrilho, cordão. Ou, por extensão, o que está ligado por atilho; feixe, molho.

O vietor era aquele que fazia cestos, cestas ou cirandas e também quem colocava arcos em vasílias. A palavra se deriva de viere, que por sua vez significa ligar, atar ou amarrar com vimes.

Já o dolárius se deriva de dolium, uma vasilha bojuda de grandes dimensões feita de barro e às vezes de madeira onde se guardavam azeite, vinho e trigo. Ainda temos dolo, que significa lavrar, aparelhar madeira com enxó ou machadinha, aplainar.

Uma visita a um dicionário às vezes rende mais do que um passeio pelo museu.

Plínio abriu as portas da tanoaria.

Um cupula era um fabricante de Cupa vel cuppa (butts, pipes ou vats), e para colocar os aros de metal chamavam um Vico. Um testa era um barril, um cads salsamentarius um tina para salgar. Cupae eram grandes recipientes vazios usados para se sustentar os cascos dos navios quando eram inclinados para ser raspados ou reparados.

De uma hora para outra barris por toda a parte. E Plínio foi mais longe: ele disse quem eram os responsáveis por isso. Os gauleses!

5- E quem eram esses gauleses irredutíveis?

Existem duas maneiras de se compreender quem eram os gauleses a chata e a legal.

A chata se segue mais ou menos assim:

Os gauleses (latim: Galli; grego antigo: Γαλάται, Galátai) eram um grupo de povos celtas da Europa Continental na Idade do Ferro e no período romano, aproximadamente do século V a.C. ao século V d.C. A área que habitavam originalmente era conhecida como Gália, que abrangia a atual região da Bélgica, centro-sul da França, sul da Alemanha e norte da Itália. Sua língua gaulesa constitui o ramo principal das línguas celtas continentais.

Os gauleses surgiram por volta do século V a.C. como os portadores da cultura La Tène ao norte dos Alpes. Eles se espalharam pelas terras entre o Sena, o Médio Reno e o Alto Elba. No século IV a.C., eles haviam se expandido para muito do que hoje é a França, Bélgica, Holanda, Suíça, sul da Alemanha, Áustria, República Tcheca e Eslováquia, em virtude do controle das rotas comerciais ao longo do sistemas fluviais do Ródano, Sena, Reno e Danúbio. Eles rapidamente se expandiram para o norte da Itália, Bálcãs, Transilvânia e Galácia. A Gália nunca foi unida sob um único governante ou governo, mas as tribos gaulesas foram capazes de unir suas forças em operações militares em grande escala. Eles atingiram o auge de seu poder no início do século III a.C.

Após o fim da Primeira Guerra Púnica, a ascensão da República Romana pressionou cada vez mais a esfera de influência gaulesa. A Batalha de Telamon de 225 a.C. anunciou um declínio gradual do poder gaulês durante o século II. Roma acabou conquistando a Gália nas Guerras da Gália, que ocorreram entre 58 e 50 a.C.

Depois disso, a Gália foi feita uma província do Imperium. Os gauleses se adaptaram culturalmente ao mundo romano, ocasionando a formação da cultura híbrida galo-romana.

Os gauleses, de acordo com o testemunho de Cesar, se chamavam de Celtae em sua própria língua e Galli em latim, nomes que acabaram sendo usados para designar todos os povos que falassem a língua celta.

A versão legal começa com uma história que, como tantas outras, mostra que depois de milênios e mais milênios os seres humano não são tão diferentes assim de seus antepassados.

Havia dois caras, um chamado Arruns e outro chamado Lukon. Lukon seduziu a esposa de Arruns. A coisa podia terminar com uma briga, os dois saindo no tapa, os vizinhos chamando a esposa de Arruns de nomes vulgares e a vida seguiria seu ritmo natural.

Mas Lukons era o rei da cidade onde moravam e Arruns sabia que a troca de tapas não seria justa, então num belo dia teve uma ideia: estava ele vendendo azeitonas, figos e vinho para os gauleses, quando disse casualmente que aqueles produtos maravilhosos vinham de uma terra fértil, quase desabitada e populada por guerreiros de baixíssimo calibre e, se eles gostavam tanto desses produtos, por que não invadiam simplesmente a tal terra, a tomavam para si e paravam de pagar pelos produtos que ela produzia?

Os gauleses curtiram a ideia e resolveram fizer justamente isso.

Quando esses gauleses – chamados Senones – apareceram, o povo de Clúsio se desesperou e pediram ajuda a Roma para se defender. Os romanos enviaram embaixadores, filhos de Marcus Fabius Ambustus – um dos aristocratas romanos mais influentes de época – que disseram aos invasores que os etruscos eram protegidos de Roma e que um ataque a eles significaria guerra.

Pensando no assunto os gauleses e romanos entraram então em negociações de paz, os termos eram simples: os gauleses não guerreariam se os habitantes lhes dessem a terra dos figos, azeitonas e vinho. Os habitantes dessas terras e os romanos não curtiram muito essa proposta e várias brigas começaram a pipocar, os embaixadores se meteram nelas e um deles acabou matando um dos líderes gauleses, o que aparentemente era uma violação das regras de como conduzir tratados de paz.

Os gauleses bateram em retirada para repensar seus planos, alguns queriam marchar direto para Roma mas os anciãos da tribo aconselharam que seria melhor enviar embaixadores gauleses para a capital, e de forma civilizada exigir que lhes dessem a custódia dos assassinos do chefe para que os trouxessem de volta e pudessem ser “julgados” ali por seus crimes.

Quando os embaixadores apresentaram seu caso ao Senado, por um lado concordaram com os gauleses que os irmãos Fabius, como embaixadores neutros, não deveriam participar de nenhuma luta, muito menos matar algum líder do povo com o qual negociavam. Mas por outro lado não queriam se indispor com a família Fabius – que de fato tinha grande influência em Roma.

Então os senadores, como bons políticos, não querendo assumir a responsabilidade da decisão encaminharam o assunto à assembleia nacional para consideração. A assembléia, por sua vez, não só ignorou a acusação dos gauleses (porque também preferiram não cutucar a família influente), como também resolveu nomear os três irmãos Fabius como os novos tribunos militares.

Os gauleses ficaram putos e saíram de Roma ameaçando começar uma guerra. Quando os anciãos tribais souberam que não só os assassinos não foram entregues a eles, mas também receberam uma promoção, a coisa pegou fogo.

De acordo com Tito Lívio, os romanos ignoraram completamente a ameaça dos Senones e ficaram muito surpresos quando souberam que os Galuleses estavam no “décimo primeiro marco” – a meros dezesseis quilômetros de distância de Roma. Os tribunos reuniram o exército às pressas e marcharam contra os agressores.

Tito Lívio também afirma que, ao se preparar para a batalha, os tribunos cometeram erros vergonhosos. Eles organizaram mal o exército, não construíram fortificações ou fortificaram o acampamento e, o pior de tudo, eles não realizaram sacrifícios aos deuses e não consultaram os adivinhos.

Os romanos organizaram o centro do agrupamento com suas tropas, deixando os flancos para tropas aliadas. Os gauleses, liderados pelo chefe Brennus, logo perceberam a cilada: se atacassem o centro da formação romana, os flancos cercariam seu exército e o atingiria pela retaguarda.

Para evitar isso, Brennus primeiro atacou os flancos da formação. O som da batalha fez com que os romanos entrassem em pânico e se “retirassem”. A visão das temerosas forças romanas fugindo em pânico fez com que as tropas aliadas também decidissem se “retirar”.

Os gauleses saíram em perseguição, matando todos os inimigos que ficavam para trás. Os fugitivos chegaram até as margens do rio Alia, que é um afluente da margem esquerda do Tibre, e decidiram que atravessar suas águas era melhor do que encarar a turba que os perseguia. Muitos deles morreram afogados devido ao peso das armaduras e ao cansaço causado pela fuga.

Apesar da derrota, grande parte das forças romanas conseguiu escapar sem grandes perdas, muitos soldados se “retiraram” para cidades vizinhas enquanto alguns voltaram para Roma espalhando a notícia da derrota, o que causou uma onda de pânico nos habitantes. Os próprios gauleses ficaram surpresos com sua vitória fácil e a princípio não se moveram, temendo que a fuga repentina do inimigo fosse apenas um truque estratégico.

Por algum tempo eles não deixaram o campo de batalha, temendo que o inimigo estivesse preparando uma emboscada em algum lugar. Passaram o tempo saqueando os inimigos caídos. Quando finalmente perceberam que os romanos não estavam planejando retornar, decidiram continuar sua marcha para Roma. Eles chegaram à cidade pouco antes do pôr do sol e foram surpreendidos novamente: os portões estavam escancarados e os muros vazios.

Acontece que os Romanos, quando receberam a notícia da derrota de suas tropas, também acreditaram que aqueles poucos soldados que estavam chegando à cidade eram os únicos sobreviventes do massacre e piraram.

Conscientes de que estavam vendidos e mal pagos, decidiram que os “únicos” sobreviventes da batalha, jovens capazes de portar armas, assim como os jovens senadores e suas famílias, deveriam se “retirar” para o Monte Capitolino, que havia sido transformado em um ponto de defesa.

Os Flamines, sacerdotes e vestais deveriam levar a “santidade do estado” para o mais longe possível da cidade e garantir que a adoração aos deuses continuasse.

Os idosos que ocupavam cargos públicos importantes, mas não eram nem jovens e nem sacerdotes, decidiram permanecer na cidade, esperando pelos gauleses em suas casas, vestidos com suas melhores roupas, as insígnias de seus cargos e sua dignidade.

Todo o resto da população, para a qual não havia lugar no Monte Capitolino, deixou Roma se dispersando para vilas e cidades vizinhas. Como os sacerdotes e vestais só podiam levar alguns dos “santos do estado”, eles passaram parte da noite enterrando o resto de sua parafernália religiosa na capela e depois deixaram a cidade, junto com os refugiados.

Os gauleses decidiram evitar uma batalha noturna em local desconhecido e acamparam entre Roma e o rio Anio, adiando sua entrada na cidade para a manhã seguinte.

No dia seguinte, ao nascer do sol, os gauleses adentraram a cidade. Eles passaram pelos portões abertos e entraram no Fórum Romano. Os guerreiros deixaram um pequeno esquadrão para ficar de olho nos refugiados no Capitolino e o resto deles se espalhou pela cidade, em busca de saque.

Em todos os lugares, porém, ruas vazias e casas vazias os saudavam. Os únicos que encontraram foram os idosos, sentados em silêncio em suas casas. No início, os Gauleses ficaram surpresos e maravilhados com sua calma. No entanto, isso mudou rapidamente. De acordo com Titus Livius os bárbaros:

“Observavam com uma espécie de veneração os homens sentados nas varandas dos palácios, que além de seus ornamentos e vestimentas, mais augustos do que humanos, tinham uma notável semelhança com deuses, na majestade que sua aparência e a gravidade de seu semblante exibiam . Enquanto ficavam olhando para eles como se fossem em estátuas, é dito que Marcus Papirius, um deles, despertou a raiva de um gaulês batendo-lhe na cabeça com seu marfim, enquanto ele acariciava sua longa barba; e que o início do derramamento de sangue começou com ele, que os demais foram mortos em seus assentos. Após a matança dos nobres, nenhuma pessoa foi poupada; as casas foram saqueadas e, quando esvaziadas, foram incendiadas”.

Mas não se esqueça que o exército não havia sido massacrado, os soldados que haviam fugido para outras cidades se reuniram e escolheram Quintus Cedicus como líder. O exército cresceu atraindo outras pessoas que tinham “se retirado” de Roma e voltaram para defender sua cidade.

Enquanto isso, na cidade, os gauleses e os romanos que estavam no Capitolino se encontravam em um impasse e ambos já começavam a sofrer com a fome e, para piorar, os gauleses estavam caindo vítimas de malária, além de não estar enterrando seus mortos, o que tornava o local ainda mais insalubre.

Brennus então resolveu negociar com os romanos. Disse que se lhe dessem meia tonelada de ouro eles abandonariam a cidade. Os romanos toparam e os gauleses – excelentes metalúrgicos – levaram pesos “mais pesados do que deveriam ser” para servir como base para o cálculo da pesagem do ouro. Quando os romanos reclamaram disso, Brennus atirou sua espada nos pratos da balança dizendo “Vae victis”.

Esse MIMIMI para resolver o pagamento demorou tanto que o exército de Quintus chegou, disse que isso de dar ouro não ia rolar e deu uma coça nos gauleses – já debilitados e famintos – e massacrou todos sem deixar um para contar história – alguns dos que escaparam foram apanhados e mortos nas cidades das cercanias.

O saque a Roma transformou os gauleses nos bichos-papões dos romanos.

Apesar de Roma ter derrotado os Senones na Batalha de Sentinum (295 a.C.), durante a Terceira Guerra Samnita (298-290a.C.), o medo popular dos gauleses persistiu. Em 228, 216 e 114 a.C. temores de ataques gauleses levaram os romanos a realizar sacrifícios humanos, enterrando vivos um par de gauleses e um par de gregos que calharam de estar passando por ali, embora o sacrifício humano não fosse um costume romano.

Ufa. Fim!

Existem versões diferentes desta história, dependendo do historiador que a registrou, mas ela levanta pontos importantes: os gauleses tinham comércio com os povos da Itália, além te terem uma língua própria falavam a língua de outros povos. Eram guerreiros, tinham uma economia baseada no ouro, eram malacos, tinham conselhos políticos. Na verdade apenas ganharam a alcunha de “bárbaros” porque os textos que os imortalizaram foram escritos por romanos.

Alguns estudiosos, inclusive, falam que foram os gauleses que introduziram o costume de se guardar vinho em ânforas, mas não achei nenhuma evidência muito forte disso.

6- E finalmente…

Os gauleses se tornam ainda mais interessantes quando deixamos a visão histórica de lado e começamos a estudar sua sociedade.

O primeiro ponto ao qual devemos nos atentar é que a imagem que temos dos Gauleses hoje é romantizada e muito diferente do povo celta original.

Nos séculos IV e III a.C., as confederações dos clãs gauleses se expandiram para a Panônia, Ilíria, norte da Itália, Transilvânia e até na Ásia Menor.

Em toda a Gália, a arqueologia descobriu inúmeras minas de ouro pré-romanas (pelo menos 200 nos Pirineus), sugerindo que eram um povo muito rico. Eles possuíam centros populacionais altamente desenvolvidos – chamados de oppida por César – como Bibracte, Gergovia, Avaricum, Alesia, Bibrax, Manching e outros. A maioria tinha contato com mercadores romanos e alguns haviam desfrutado de alianças políticas estáveis com Roma. Eles importaram vinho mediterrâneo em escala industrial, o que é evidenciado por achados de vasilhas de vinho em escavações por toda a Gália, sendo a maior e mais famosa a descoberta na sepultura da Senhora de Vix, que tem 1,63 m de altura e pesa mais de 200kg.

A sociedade gaulesa era dominada por uma classe sacerdotal: os druidas. Os anciãos da história que vimos. Mas eles não eram a única força política. A unidade fundamental da política gaulesa era a tribo, que consistia em um ou mais do que César chamou de “pagi” – singular: pagus, a palavra francesa pays, “país”, deriva dai.

Esses grupos tribais foram organizados em supertribos que os romanos chamavam de civitates.

Embora as tribos fossem entidades políticas moderadamente estáveis, a Gália como um todo tendia a ser politicamente dividida, não havendo praticamente nenhuma unidade entre si. Somente durante tempos particularmente difíceis, como a invasão de César, os gauleses se uniam sob o comando de um único líder, como Vercingetorix.

Eles também eram famosos por sua manufatura. Em textos e inscrições eles são descritos como agricultores, criadores de gado, fabricantes de arreios e carpinteiros extremamente talentosos.

Eles faziam uso de ferramentas sofisticadas para trabalhar a madeira – de machados a serras longas – e produziam de tamancos a barris. E tinham comércio com praticamente toda a Europa, vendendo vinho gaulês, caldos de peixe e óleo.

Hoje se acredita que os barris gauleses tenham desempenhado um papel importante na criação de seu império, apesar de raramente aparecer em textos ou desenhos antes do século II d.C.

BINGO!

Outra “menção” a um barril que encontrei é a Coluna de Trajano.

Ela foi construída em Roma, sob ordens do Imperador Trajano, pelo arquiteto Apolodoro de Damasco em comemoração às vitórias das campanhas militares contra os dácios. A coluna tem aproximadamente 30 m de altura – mais oito metros contando com o pedestal. Foi criada com dezenove blocos de mármore, pesando um total de 1.110 toneladas e possui um diâmetro de 3.7 metros. No seu interior, uma escada em espiral com 185 degraus dá acesso à plataforma do topo, de onde se obtém uma vista periférica da região. Sua construção foi concluída no ano 114 a.C.

Ao longo da coluna, figuras em baixo relevo contam a história da guerra contra os dácios, repetidas vezes. E dentre elas, achei esta:

Ai está ele, finalmente.

7- O povo do carvalho

Como já disse, a classe sacerdotal dominante dos Gauleses eram os Druidas. Mas eles não eram apenas sacerdotes/magos, um bando de adolescentes barbados mandando currículos para Saruman, Rei Arthur ou Hogwarts. Eles também eram as autoridades legais, juízes e guardiões da cultura, dos conhecimentos e tradições. Eram também os médicos e conselheiros políticos. Resumindo, eram os reis da cocada preta, a wikipedia da época!

Mas… eles não deixaram nenhum relato escrito de punho próprio. Alguns dizem que a tradição os proibiam, outros diziam que eram do clube de Sócrates e Jesus que saiam falando e ensinando mas deixaram os registros disso a cargo de outros.

Assim, tudo o que sabemos a respeito a respeito deles – e daquilo que sabiam – são o registro de contemporâneos de outras culturas, como os romanos e os gregos.

A referência mais antiga conhecida aos druidas data do século IV a.C. vem da Guerra da Gália de Júlio César, 50 d.C. Posteriormente também foram descritos por outros escritores romanos, como Cícero e Plínio, o Velho. Após a invasão romana da Gália, as Ordens Druidas foram suprimidas pelo governo romano sob os imperadores Tibério e Cláudio do século I d.C., e desapareceram dos registros escritos no século II d.C.

A palavra moderna druida se deriva do latim druidēs (plural), que foi considerado pelos antigos escritores romanos como vindo da palavra gaulesa celta nativa para essas figuras.

Outros textos romanos empregam a forma druidae, enquanto o mesmo termo foi usado pelos etnógrafos gregos como δρυΐδης (druidēs).

Não existe hoje nenhuma inscrição romano-céltica que mostre essa palavra, mas ela teria paralelos com as palavras celtas insulares posteriores, druí – irlandês antigo ‘druida, feiticeiro’ – druw – córnico antigo – dryw – galês médio ‘vidente; carriça’, sendo carriça um pássaro.

Tentando chegar no nome original muitos apontam para uma palavra proto-céltica hipotética: dru-wid-s, no plural fica Druwides. Essa palavra é muito legal porque significa: conhecedor/portador da sabedoria do carvalho. Deru- e weid- “ver”.

O sentido de “conhecedor de carvalho” ou “vidente de carvalho” é apoiado por Plínio, o Velho, que, em sua História Natural, considerou que a palavra continha o substantivo grego drýs (δρύς), “carvalho” e o sufixo grego -idēs (-ιδης). Plínio ainda relata algumas práticas como o Ritual do Carvalho e do Visco, onde druidas escalavam carvalhos para apanhar viscos (além de sacrificar alguns touros) e criar antídotos para venenos e remédios para curar a infertilidade.

Para os gauleses muitas árvores também eram consideradas sagradas, seja por sua propriedades medicinais, por serem símbolos poderosos ou moradia de espíritos da natureza.

O freixo, a macieira, aveleira, amieiro, teixo, sabugueiro eram muito populares, mas o carvalho tinha destaque especial. O antigo geógrafo Estrabão (século I d.C.) relatou que o importante bosque sagrado e local de encontro dos celtas da Ásia Menor da Galácia, Drunemeton, estava cheio de carvalhos.

Os britânicos sob a ocupação romana adoravam uma deusa do carvalho, Daron, cujo nome é comemorado em um riacho em Gwynedd. De acordo com Lebor Gabála em seu Livro das Invasões, o carvalho sagrado da Irlanda primitiva era o de Mugna, provavelmente localizado em ou perto de Dunmanogoe, no sul do Condado de Kildare.

Os carvalhos resistiram inclusive à cristianização. Não é de se surpreender que a fundação monástica de Santa Brigit foi em Kildare – Cill Dara, ‘igreja do carvalho – e São Columba seja o santo de Derry – Doire Calgaich, bosque de carvalhos de Calgach; na tradição de fadas britânica, o carvalho é uma das três principais madeiras mágicas, junto com o freixo e o espinho.

Como a cultura gaélica não era registrada, seu conhecimento era preservado e passado adiante de forma oral, como as comunidades de prática citadas por Arbuckle. Até o cristianismo chegar aos povos “bárbaros” sua cultura é classificada como pré-histórica, mas assim que começaram a fazer seus registros surgiu o alfabeto Dogan, ou alfabeto das árvores, onde os nomes de árvores eram usados para nomear letras individuais como artifício mnemônico.

Estudiosos como James Carney e Eoin MacNeill acreditam que o alfabeto ogham foi criado como um alfabeto críptico, projetado pelos irlandeses de modo a não ser compreendido por aqueles com conhecimento do alfabeto latino. Eles afirmam que “o alfabeto foi criado por eruditos irlandeses ou druidas por razões políticas, militares ou religiosas para fornecer um meio secreto de comunicação em oposição às autoridades da Grã-Bretanha romana”.

8- Uma última visita ao dicionário

A palavra inglesa ‘barrel’ surgiu entre 1250 e 1300 d.C., provavelmente uma derivação do ‘baril’ anglo-francês que por sua vez se derivou do francês ‘barril’, provavelmente originária do latim vulgar ‘barrículum’, o equivalente a barric(a), que pode ter se originado do latim tardio barra, bar+ -ulum ou -ule. Em 800 d.C. já havia registros de barriculus em Latin medieval, um pequeno tonel ou casco.

Os italianos escreviam ‘barílio’, os espanhóis ‘barril’ (ambos a partir de 1300) a origem é incerta, talvez gaulesa?

Os gauleses tinham a palavra BARR, que significava “pedaço de algum material”, que pode ter originado a palavra BARRA latina, usada para descrever o objeto feito de pedaços de tábuas. De novo, dicionários ilustrando a história.

Os gauleses eram fãs de vinho e, como vimos, comercializavam bebidas, caldos e óleos com nações vizinhas. Importavam crateras como as da Senhora de Vix, mas produziam e exportavam seu próprio vinho.

E por quê o carvalho? Com certeza outras madeiras foram usadas na confecção de barris, mas como muitos tanoeiros experientes sabem hoje, qualquer madeira com uma “personalidade” muito forte, contaminaria qualquer alimento ou líquido reservado para o consumo em seu interior, provavelmente escolheram o carvalho por ter as características mais agradáveis ao paladar a à conservação de seu conteúdo.

Cheguei a buscar um senso florestal para saber se o carvalho existia em uma quantidade muito maior do que outras espécies, mas tudo o que achei foram estudos de estatística que mostram que carvalhos possuem uma probabilidade um pouco maior de serem atingidos por raios que outras espécies de árvores, o que com certeza faria bem para sua fama de árvore sagrada.

Isso sem falar nos achados dos restos de lactona nos vinhos antigos, que não apenas mostra que o sabor que o carvalho podia agregar à bebida era agradável como também nos mostra que a ideia de maturação não é uma novidade dos últimos séculos.

Este é o primeiro texto de uma trilogia sobre a influência da madeira no whisky. Nos próximos vamos literalmente mergulhar nos barris para descobrir o que acontece com a bebida dentro dele, a história da maturação de bebidas alcoólicas e o que exatamente ele passa para o whisky para torná-lo tão maravilhoso.

Pingback: Em busca do primeiro barril — | THE DARK SIDE OF THE MOON...